Los que abogamos por una crianza más consciente, por ser madres y padres más líderes, no queremos convertir la crianza en una carrera universitaria ni obtener un título para criar.

Lo que buscamos es entender y honrar la grandeza de esta tarea. Hemos comprendido que criar es, quizás, el acto más transformador, exigente y sagrado que alguien puede realizar y queremos hacerlo con consciencia, con amor… y sí, también con herramientas distintas a las que usaron nuestros antepasados.

No lo hacemos para ser perfectos, sino para disfrutar un poco más de esta aventura tan maravillosa y compleja que es criar. Para estar más presentes, para transformar lo que duele, para criar desde un lugar más humano y menos automático.

No se trata de profesionalizar la crianza.

Buscar conectar más con nuestros hijos no significa agachar la cabeza ante ellos.

Tampoco se trata de buscar la perfección. Se trata de amar, respetar y no perderte de ti misma mientras guías a tu hijo o hija a convertirse en un adulto de bien.

A veces parece que querer hacerlo mejor fuera una exageración.

Como si aspirar a entender, conectar o aprender nuevas formas de acompañar a nuestros hijos fuera una moda sin sentido. Pero no lo es. Es evolución. Es crecimiento.

Hace años estudio el tema de la crianza, y ese camino me ha llevado a comprender cómo ha cambiado la forma en que educamos a lo largo de la historia.

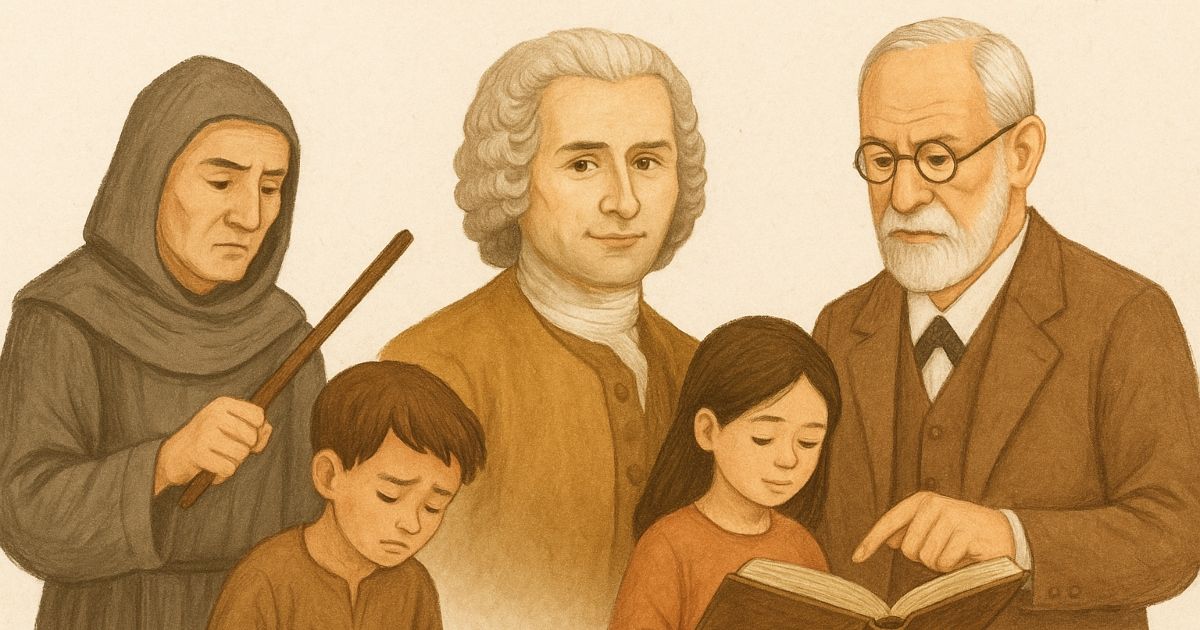

Durante la Edad Media, siglos V hasta el XV, por ejemplo, se creía que los seres humanos nacían con el pecado original. Los niños eran vistos como seres inherentemente perversos que debían ser corregidos a través del miedo y la represión. La disciplina estricta era la única vía hacia la virtud.

Frases como:

“No hay peor estado, más vil y abyecto, después de la muerte, que la infancia.” — Abad Bérulle,

“Sólo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones.” — Tomás de Aquino

Esas frases reflejaban la dureza de aquella época. Los niños no eran vistos como personas en desarrollo, sino como seres defectuosos que había que moldear.

Luego llegó la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII, y con ella una visión más humanista y esperanzadora. Filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau comenzaron a hablar de educación, libertad y razón.

Rousseau escribió:

“El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado.”

Y Kant afirmó:

“La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz.”

Aquella etapa abrió las puertas a un cambio profundo: comenzamos a mirar al niño no como un ser imperfecto, sino como un ser en potencia.

Más adelante, la Edad Contemporánea trajo consigo avances en psicología y pedagogía. Figuras como Sigmund Freud y Jean Piaget aportaron una comprensión más profunda del desarrollo infantil. Por primera vez, se reconoció que la infancia tiene etapas, necesidades y ritmos propios, y que educar no es corregir sino acompañar.

Estos cambios a lo largo de la historia no son detalles curiosos: son recordatorios de cómo hemos evolucionado como humanidad y si el mundo cambia, la forma de criar también debe hacerlo.

Por eso, no se trata de ser madres y padres perfectos.

Se trata de estar más conectados, más empáticos, más conscientes, y de ejercer liderazgo en nuestro rol más importante: el de formar seres humanos.

Esa crítica que a veces recibimos —que “pensamos demasiado”, que “queremos reinventar la rueda”— nace muchas veces del miedo a lo nuevo.

De la incomodidad que provoca cuestionar viejos patrones.

De la resistencia a reconocer que hubo heridas en nuestra infancia y que, aunque digamos “a pesar de todo salí bien”, sabemos que hay cosas que podemos hacer mejor.

Porque criar también es sanar y cada vez que un padre o una madre decide criar con amor y conciencia, está ayudando a que este mundo sea un poco más humano. Eso es liderazgo.

¿Qué pasaría si cada generación decidiera sanar un poco más antes de educar?

Un saludo cordial

Elisa