BLOG

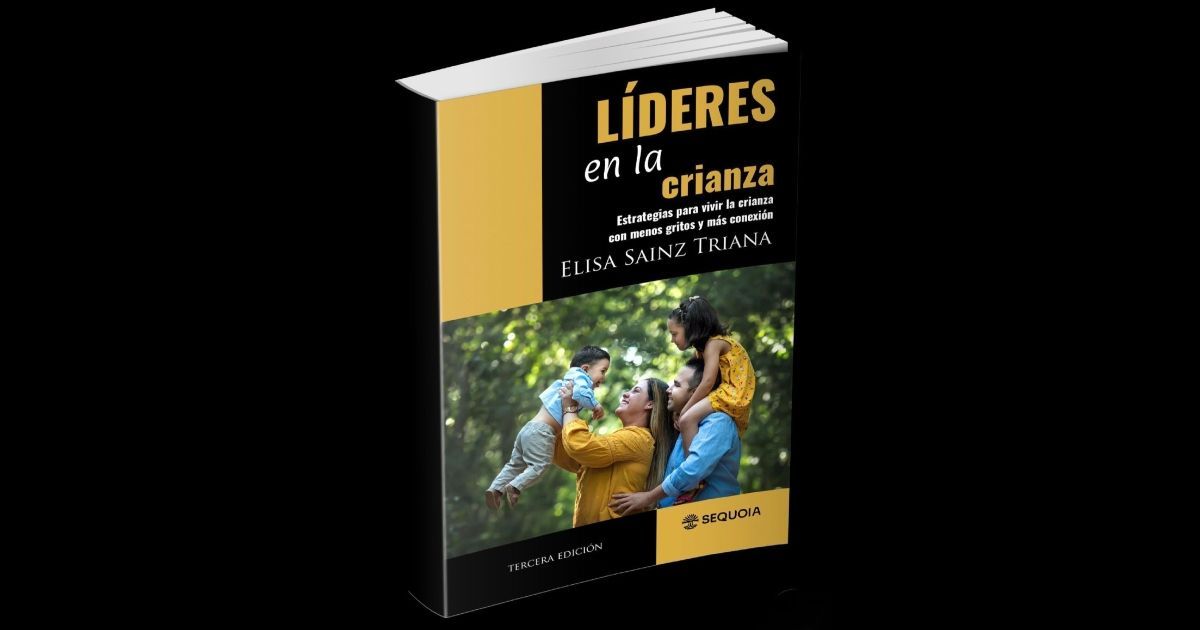

Un día, después de nueve meses de espera, planificación y predicciones, nació por cesárea mi primera hija. Pasé muchas horas en trabajo de parto, pero no dilaté lo suficiente y la frecuencia cardiaca de mi bebé comenzó a bajar. Ella también estaba exhausta de intentar salir y mi cuerpo no le daba paso. Por esa razón terminé en el quirófano y, en ese momento, sentí que ese había sido mi primer “fracaso” como madre. No pude dar a luz mediante parto natural. Con el tiempo vinieron otros fracasos y otras frustraciones. Y con cada uno de ellos se fue instalando en mí una duda, una pregunta silenciosa que me impulsaba a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que había algo más. Durante esos años trabajé como maestra de educación infantil y dentro del salón de clases, las mismas preguntas me acompañaban. Mi búsqueda continuaba. Con el nacimiento de mi segundo hijo tomé una decisión profunda: no quería volver a vivir lo que había vivido con mi primera hija, a quien tuve que dejar en casa con su abuela con apenas días de nacida para ir a trabajar. Recuerdo estar sentada en aquel salón de clases y empezar a llorar sin poder contenerme cuando sentía mis senos llenos y duros de leche, pero no tenía a quién dársela. Aquella tarde me prometí que, si tenía otro hijo, lo cuidaría yo misma. Casi cinco años después nació mi segundo hijo y, con él, el cumplimiento de esa promesa. Abrí un pequeño centro de cuidado y educación infantil en mi hogar que me permitió amamantar, cuidar, abrazar y acompañar a mi hijo hasta casi los cuatro años. Esos años estuvieron llenos de retos, aprendizajes y conversaciones profundas con las madres y padres de los niños que asistían a mi centro. Cada historia, cada duda y cada cansancio compartido alimentaban esa búsqueda que había comenzado tiempo atrás. Me certifiqué en el Método Paternidad Efectiva porque los recursos que tenía para educar y conectar con mis hijos y alumnos ya no me estaban funcionando. Sentía que tenía que haber otra manera. Cuando me miraba a mí sola, como madre, me sentía abrumada. Pero cuando escuchaba a otras madres y padres, me daba cuenta de que casi todos compartíamos el mismo agotamiento, las mismas frustraciones y la misma sensación de no estar haciendo lo suficiente. Comprendí entonces algo importante: cuando nos miramos únicamente desde nuestra individualidad, creemos que nuestras dificultades son solo nuestras, que somos las únicas que fallamos o no podemos. Sin embargo, al mirar el panorama más amplio, al escucharnos y reconocernos en otros, descubrimos que formamos parte de algo más grande, de una experiencia compartida. Nuestra historia personal cobra otro sentido cuando la vemos en relación con la de los demás, y entendemos que no estamos aisladas, sino conectadas por desafíos, emociones y aprendizajes comunes. De toda esa aventura nació Líderes en la Crianza. Comencé a escribir cuando me di cuenta de que muchas de mis frustraciones no surgían de los comportamientos de mis hijos, sino de lo desconectada que estaba de mí misma. Me pregunté: ¿dónde había quedado Elisa después de ser mamá? Y en esa pregunta comenzó mi verdadero viaje. Seguí escribiendo. Los niños crecían y con ellos aparecían nuevos retos, nuevas preguntas, nuevos aprendizajes. Otras madres y padres llegaban con historias que me atravesaban, que me inspiraban y me empujaban a seguir buscando respuestas. Esa inquietud me llevó hasta la universidad, a estudiar psicología, no por obligación sino por un deseo genuino de comprender mejor cómo funcionamos los seres humanos, cómo nos relacionamos, cómo sentimos, cómo nos cuidamos… y también cómo, sin darnos cuenta, nos hacemos daño. Y yo seguía escribiendo. Hoy está renaciendo la última edición de Líderes en la Crianza . Porque, así como la crianza, la escritura es un proceso vivo, cambiante, desafiante y profundamente transformador. Es un viaje que nos invita a mirar hacia adentro, a criar con más conciencia y, sobre todo, a vivir con más conciencia nosotras mismas. En este libro te comparto los acuerdos que hice conmigo para sentirme más en paz, más presente y más conectada en mi labor de madre. No tienen que ser tus acuerdos, pero sí pueden ser un punto de partida, una referencia, una luz en el camino. Allí encontrarás estrategias para criar con menos gritos y más conexión, con menos culpa y más claridad, con menos agotamiento y más propósito. Porque si seguimos criando como nos criaron, en un mundo que ya no es el mismo, corremos el riesgo de repetir patrones que ya no funcionan, de heredar heridas que no nos pertenecen y de educar desde el miedo y no desde el amor. Corremos el riesgo de criar hijos obedientes pero desconectados, exitosos pero vacíos, acompañados pero solitarios. Y yo no quiero eso para ti ni para tus hijos. Tú mereces disfrutar más la crianza. Tus hijos merecen una madre, un padre más presente, más consciente y más conectado consigo mismo. Líderes en la Crianza puede ser ese acompañamiento que te permita hacer algo diferente, empezar por ti y transformar lo que ocurre en tu hogar. La preventa ya comenzó. Ordénalo ahora y el 6 de febrero lo tendrás disponible directamente en tu cuenta de Kindle, en formato digital. Si sientes que algo dentro de ti te está invitando a mirar tu maternidad o tu paternidad con otros ojos, este libro es para ti. Nos vemos del otro lado. Aquí te comparto el enlace 👉 https://www.amazon.com/dp/B0GL34L6WJ

Poco antes de que terminara el año 2025 tuve una conversación muy interesante con una mamá. De esas conversaciones entre madres en las que casi siempre hablamos de lo mismo: los hijos. Ella se quejaba de que tenía que hacérselo todo a su hijo. Alcanzarle el agua cuando tenía sed, peinarlo, vestirlo, hasta ponerle las medias. Según ella, no sabía hacer nada solo. Yo le pregunté: - ¿No sabe ponerse las medias o no lo has dejado hacerlo solo? Porque nosotras, las madres, a veces creemos que ellos no son capaces… y actuamos en consecuencia. ¡Ay no! -me respondió con cara de frustración-, algunas veces lo he dejado, pero se viste mal, se demora muchísimo, no hace nada bien y verlo tan torpe me impacienta. Al final termino haciéndolo todo yo. Ni siquiera sabe limpiarse cuando va al baño, así que ya te podrás imaginar. Mientras la escuchaba, yo tenía en la mente la imagen de su hijo. Lo conozco bien, hemos compartido muchas veces. Sé que no tiene ninguna necesidad especial que justifique que lo asistan en esas actividades. No le dije nada, pero por dentro la juzgué. Pensé: lo estás haciendo un inútil. Le estás dando la ayuda que no ayuda. Pasaron los días. Empezaron las clases el 5 de enero. Y esa mañana, mientras vestía a mi hijo para ir a la escuela, me cayó como un golpe aquella conversación. El mío no tiene diez años, pero tiene siete. ¿Cuál es la diferencia real? Muy poca. Yo también estaba dando la ayuda que no ayuda. Yo también estaba quitándole la oportunidad de aprender. Yo también estaba fabricando dependencia. Y ahí entendí algo más profundo: cuando hacemos todo por ellos, sin darnos cuenta, les enviamos un mensaje peligroso. Les decimos: “tú no puedes”, “yo lo hago mejor”, “no confío en tu capacidad”. Y ese mensaje se queda. Se instala. Se convierte en una voz interna que los acompaña durante años. Sentí vergüenza por haber juzgado a aquella mamá. Juzgar es fácil. Ver los errores ajenos es fácil. Mirar los propios… eso ya es otra historia. Ese 5 de enero tomé una decisión como propósito de año nuevo: no voy a vestir más a mi hijo. Esa fue la última vez. Porque si no se viste bien, la alternativa no es hacerlo por él. La alternativa es acompañarlo para que lo haga mejor. Pero eso no puede ocurrir si yo sigo haciendo la tarea completa por él. Si no se equivoca, no aprende. Si no intenta, no desarrolla habilidad. Yo puedo acompañar, puedo guiar, puedo estar cerca… pero no puedo sustituirlo. Si yo seguía vistiéndolo cada día, mi hijo iba a cumplir diez años como el hijo de aquella mamá, y yo puedo pronosticar que seguiría esperando por mí para ponerse la ropa. Y también puedo pronosticar que yo me quejaría mucho cuando eso ocurriera. Así que, si quiero que mi historia tenga un final diferente, tengo que hacer algo diferente hoy. Lo que voy a hacer distinto es dejar de hacer por él lo que él puede hacer por sí mismo. Ahí entendí que mis verdaderos propósitos de año nuevo no tenían que ver solo conmigo, sino con cómo estaba criando, porque al final, eso me afecta, de manera negativa o positiva, depende mí. También pensé en mi hija. Ella es la única de su grupo de doce años que no tiene teléfono. Cada vez que me lo dice, siento culpa. Pobrecita. Pero sé que no le hace bien. Sé el daño que causa. Sé que no tiene la madurez para manejarlo todavía y aun así, la culpa me aprieta. Otro propósito de este año fue ese: no volver a sentir culpa por decisiones conscientes que tomo por el bien de mis hijos. Y así fueron apareciendo varios propósitos nuevos. No de metas, no de listas, sino de conciencia. De eso habla mi libro Líderes en la crianza, de criar con más conciencia, con más liderazgo. No es un libro de año nuevo. Es un libro para cualquier momento del año en el que te canses de repetir los mismos patrones y obtener los mismos resultados. Es una invitación a mirar la crianza desde otro lugar. A dejar de quejarte siempre de lo mismo y empezar a cambiar lo que sí está en tus manos. Porque criar duele. Pesa. Cansa. Frustra. A veces ni siquiera el amor alcanza para que no nos sintamos agotados o enojados. “Líderes en la Crianza” es para que esa labor de educar a nuestros hijos pese menos. Para que entiendas mejor. Para que puedas disfrutar más esta labor profunda de ser madre o padre. Muy pronto estará disponible la tercera y última edición de este libro que cada madre y padre debería tener en casa. Ya te anunciaré la fecha. Ahora te pregunto a ti: ¿cuál sería un propósito consciente para esta nueva etapa en la crianza de tus hijos? Te leo. Un abrazo Elisa

Ania tenía 26 años y acababa de regresar de su luna de miel en Costa Rica. Brillaba. Se le notaba enamorada, ilusionada, llena de planes. En una de esas conversaciones largas con amigas; de las que se dan cuando todavía nadie tiene hijos, Ania habló de todo lo que soñaba para su futuro: los tres hijos que quería, la forma en que los criaría, el tipo de madre que sería. Y entonces lo dijo, muy segura: -Mis hijos no usarán pantallas hasta después de los cinco años. - ¡Qué exagerada! -le respondió una de sus mejores amigas, riéndose. Pero Ania, como siempre, tan elocuente y convencida de sí misma, explicó con estudios, investigaciones y argumentos sólidos por qué ella y su esposo habían tomado esa decisión. Fue tan persuasiva que sus amigas, ninguna de ellas aún madre, la celebraron y casi la coronaron: Ania va a ser una mamá excelente. Tres años después, Ania y su esposo preparaban la fiesta de cumpleaños número uno de su hija. La casa estaba llena de globos, la música sonaba, los primos corrían por los pasillos como si fuera una pista de carreras. A las 12:05 pm llegó el camión con el castillo inflable. Minutos después entraron por la puerta dos de aquellas amigas que habían escuchado, tiempo atrás, los grandes planes de Ania. - ¡Qué bueno que llegaron! -dijo ella, sin siquiera mirarlas-. Me estaba volviendo loca. En dos horas llegan los invitados y todavía falta tanto por hacer. -Tranquila, llegó tu equipo de refuerzo -respondieron ellas, sonriendo. Cuando terminaron de hablar, las amigas miraron hacia una esquina de la sala. Allí estaba la cumpleañera, sentada en una sillita alta frente al televisor. Miraba fijamente la pantalla mientras chupaba con fuerza su chupete. Una de las amigas, de esas que no saben callarse nada, preguntó con una sonrisa pícara: - ¿No decías tú, Ania, que no ibas a poner a tus hijos frente a una pantalla hasta después de los cinco años? Ania no respondió. No se defendió. No explicó nada. Solo se tapó la cara con las manos y siguió acomodando los manteles. Y quiero detenerme aquí un momento, porque no estoy contando esta historia para criticar a Ania. Nunca lo haría. No importa que ella hubiera dicho, con toda la convicción del mundo, que no permitiría pantallas antes de los cinco años, y que su hija, con apenas uno, estuviera sentada frente al televisor. No la juzgo. No la señalo. Porque yo no soy quien vive su vida. Yo no sé en qué rincón del mundo estás tú, ni cómo funciona tu cultura, ni qué redes de apoyo tienes. Pero donde vivo yo, aquí en Estados Unidos, se trabaja mucho, se corre mucho y se cría bastante sola. La familia no siempre está cerca. Todo el mundo tiene algo que hacer. Y cuando estás cansada, desvelada, sobrepasada, es muy fácil agarrarse de una pequeña ayuda. A veces esa ayuda tiene forma de pantalla. De quince minutos de silencio. De un niño distraído mientras tú respiras. Por eso no critico a Ania y espero que tú tampoco lo hagas. Espero que Ania no se sienta culpable por no haber cumplido aquella promesa que hizo antes de saber lo que realmente era criar. Porque una cosa es tener teorías sobre la maternidad… y otra muy distinta es vivirla. Ania caminaba por un terreno desconocido. Y lo más duro no era el cansancio. Era la duda. Esa sensación constante de no saber si lo que estaba haciendo era suficiente, si estaba siendo una buena mamá, si estaba tomando las decisiones correctas. A veces, en la crianza, se siente exactamente así: como caminar por un sendero que nunca antes hemos recorrido. Criamos sin mapa, sin certezas absolutas, preguntándonos si vamos bien o si estamos perdidos. Pero liderar en la crianza no es tenerlo todo claro desde el principio. Ania no falló porque cambió. Ania hizo lo que hacemos todos cuando la vida real llega: ajustó el camino. Liderar es eso. No es seguir al pie de la letra la versión ideal de la madre que creíamos que íbamos a ser. Es mirar la realidad, a ese hijo que tenemos delante, no al que imaginamos, y tomar decisiones desde ahí, con amor, con conciencia y con honestidad. Cuando educamos desde el liderazgo, aprendemos a mirar nuestros pies. Lo que hacemos hoy. Cómo hablamos hoy. Cómo nos regulamos hoy cuando estamos cansados, sobrepasados, inseguros. Ese paso, aunque sea pequeño, también educa. No tenemos que conocer el destino exacto. No tenemos que criar hijos perfectos. Tenemos que criar desde valores, desde límites y desde amor. Y también desde la humildad de saber que a veces tendremos que cambiar de idea, como lo hizo Ania, sin que eso nos quite dignidad ni nos haga malas madres o malos padres. Liderar en la crianza es eso: avanzar paso a paso, incluso con dudas, sabiendo que estamos construyendo un camino suficientemente bueno para nuestros hijos… y también para nosotros. Un abrazo fuerte, Elisa

Tenía quince años y caminaba segura por aquella acera rumbo al evento estudiantil al que tenía que asistir en representación de mi escuela. No iba sola. Una amiga caminaba a mi lado, entusiasmada porque la habían seleccionado para participar. Mientras avanzábamos, veíamos cómo otros jóvenes también iban en la misma dirección. Nosotras, atentas, escaneábamos cada rostro, halagando a unos, criticando a otros. Los jóvenes somos buenos en eso. En medio de esa revisión, mi mirada se tropezó con un trigueño que estaba bajando de una guagua (así se le llama al autobús en Cuba). Me detuve. Vi cómo bajaban otros jóvenes, pero ya no fui capaz de halagar ni de criticar al resto del grupo. Yo solo lo veía a él. El pelo largo, tan negro como el mío, le caía suave sobre los hombros, como dándole una caricia. Los ojos oscuros miraban hacia el lado opuesto de donde yo estaba, embobada mirándolo. Pasaron algunos minutos hasta que nuestras miradas se cruzaron. Ahí pude detallarlo mejor. Labios gruesos, cejas bien formadas y una nariz elegantísima que reinaba en un rostro que yo veía perfecto. Llevaba una bata blanca embarrada de pintura lo cual me delato que era estudiante de arte. Las manos, finísimas, colgaban al descuido a los lados de su cuerpo delgado. Caminaba como un chico cansado, no abatido, solo cansado. Y todo lo demás, especialmente aquel pelo negro y lacio, me deslumbró. Me dieron ganas de pasar mis dedos por dentro de esa melena tan similar a la mía. ¿De dónde salió esto?, me pregunté sin dejar de mirarlo. Yo no causé la misma impresión en él. Su mirada se cruzó con la mía, pero siguió de largo, sin mucho reparo. No sé cuánto duró el evento. No sé de qué hablaron. No sé qué me decía mi amiga. No sé si había mucha gente o poca. No sabía de amor a primera vista, pero justo ahí, todo ocurrió. No te voy a contar la historia completa. Te vas a quedar con ganas de saber qué pasó después. Solo te diré esto: ese trigueño es hoy el padre de mis hijos. De aquel pelo largo y bellísimo no queda nada, pero el amor sigue intacto. Te cuento todo esto porque, desde entonces, los hombres de pelo largo siempre me han llamado la atención. Él lo sabe. Tengo un hijo varón y me encantaría verlo con el pelo largo. Tiene una cara tan bonita, y el pelo tan negro como su padre y como yo, que ya en varias ocasiones he intentado dejárselo crecer. Mi esposo termina siempre llevándolo con él al barbero y cortándole el pelo. Hoy tiene siete años y, aunque nunca lo ha tenido largo, esta es la etapa más peluda que ha pasado. Hace unos meses el pelo ya le molestaba un poco en los ojos. Yo misma pasaba trabajo para peinarlo porque estaba en ese punto incómodo, ni corto ni largo. No me daba ni para hacerle una un moñito. Así decimos los cubanos a la colita que se hace con el pelo. Lo miré a la cara y le dije -No quieres el pelo largo, ¿verdad? - Y él me respondió: - Mami, yo quiero que tú seas feliz. - Me derretí de amor al escucharlo. Me derretí pensando que mi hijo estaba dispuesto a estar incómodo para hacerme feliz. Ese gesto me llenó, pero también me hizo sentir mal. No es justo que, por un capricho mío, por el simple hecho de que me gusten los hombres con pelo largo, él tenga que sentirse incómodo. Así que esa misma tarde lo llevamos a pelar. De eso han pasado algunos meses. Hoy vuelve a estar peludo. Hoy el pelo vuelve a molestarle en los ojos. Y es porque sigo resistiéndome un poco a cortárselo. La verdad es que lo tiene hermoso. Pero esta vez él no ha protestado. Le pregunté: - ¿Quieres irte a pelar? - Y me dijo que no.

Este es el último blog de este año 2025. Y antes de que termine, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cómo fue este año para ti? ¿Cuál fue tu mayor reto? ¿Cuál fue tu mayor alegría? Te hago estas preguntas porque yo también me las hago por esta época del año. Diciembre siempre me invita a mirar hacia atrás. A revisar el camino recorrido. A observar los tropiezos, pero también los aciertos. A reconocer lo que dolió y lo que sostuvo. Me gusta mirar hacia atrás no para quedarme allí, sino para tomar impulso hacia adelante. Como el arco y la flecha. Primero se hala hacia atrás, se tensa, parece que retrocede… y luego sale disparada con fuerza hacia donde apunta. Y entonces viene otra pregunta importante: ¿Hacia dónde apuntarás tu flecha en este nuevo año que está por comenzar? ¿Ya lo has pensado? Este tiempo del año es una gran oportunidad para hacernos preguntas. No preguntas vacías ni apuradas, sino preguntas honestas. De esas que incomodan un poco, pero que abren puertas. Preguntas que nos lleven a buscar respuestas. Respuestas que nos ayuden a conocernos más, a vivir con más calma, con más presencia, con más verdad. Cerrar un año no es solo pasar la página. Es mirarla con atención, agradecer lo aprendido y decidir, con intención, cómo queremos caminar lo que viene. Te hago una invitación especial hoy. No importa si lees esto antes de que termine el año o si el 2026 ya está en curso. No importa el calendario. Lo que importa es la intención. Lo que importa es la conexión y la energía que muevas para apuntar tu flecha. Regálate un momento para realizar un ritual. Un ritual que te ayude a despedirte de lo vivido y a abrirte a lo nuevo. Este blog no es para decirte qué ritual hacer. Ese camino te toca descubrirlo a ti. Date una pausa y pregúntate: ¿Cómo quiero despedir este año? ¿Cómo quiero recibir los días que están por venir? No te comparto una forma específica de hacerlo porque durante varios años yo copié rituales de otros. Repetí palabras, acciones y pasos que me decían que debía seguir. Y aunque lo intenté con intención, nunca se sintió tan verdadero como el día en que comencé a crear mis propios rituales. A mi manera. En mi tiempo. Desde mi sentir. Por eso ni siquiera te voy a contar cómo lo hago yo. No quiero influenciarte. Solo quiero inspirarte a que hagas algo que nazca de ti. Creo que estos gestos son importantes porque nos permiten cerrar ciclos, darles sentido y volver a empezar. No desde la prisa ni la exigencia, sino desde la conciencia. Desde la elección. Desde el deseo profundo de vivir lo que viene con mayor presencia y propósito. Que tu ritual sea tan simple o tan profundo como lo necesites. Que sea tuyo. Gracias por estar aquí, por leer, por acompañarme también en este recorrido. Nos vemos del otro lado del calendario, con nuevas preguntas, nuevas respuestas y, ojalá, con la flecha apuntando un poco más hacia lo que de verdad importa. Feliz año 2026 Un abrazo inmenso Elisa

Ir a las tiendas en esta época me abruma.

Trato de adelantar mis compras, pero cada vez que entro a un centro comercial en diciembre, me encuentro con lo mismo: pasillos llenos, carritos rebosando, rostros apresurados y una sensación colectiva de correr... pero no sé muy bien hacia dónde. Ese impulso de comprar por comprar, como si regalar fuera una obligación más que un acto consciente. Y me pregunto, quizá tú también:

¿Realmente sé qué necesita la persona a la que le estoy comprando? Cuando me he detenido a hacerme esa pregunta, en medio del ruido y las luces, me he dado cuenta de algo incómodo: No lo sé. Realmente no lo sé. Y esa toma de conciencia ha sido el inicio de una nueva manera de pensar los regalos. No me quiero poner ahora en plan de la más romántica ni de la más consciente. Sé que los regalos son una forma bonita de mostrar aprecio, una manera de decir “estoy pensando en ti” o “gracias por estar en mi vida”. Y sé también que muchas veces, lo que esa persona realmente necesita no se puede comprar. Eso es cierto. Pero mi reflexión va más allá de lo material o del presupuesto. Me refiero a conocer verdaderamente la realidad de esa persona . A saber, por ejemplo, si está atravesando una etapa difícil, si se siente sola, si ha tenido un año especialmente agotador, si está luchando con algo que no se nota desde afuera.

Y entonces me doy cuenta de que muchas veces no lo sé.

Y eso me remueve. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero esta época del año suele ponerme un poco nostálgica… y también más reflexiva. Me da por pensar en estas cosas, en lo que damos, en lo que recibimos, en lo que realmente importa.

Y como me gusta escribir, pues lo dejo por aquí, contigo.

Tal vez, solo tal vez, a ti también te ocurre algo parecido. Y si es así, qué bueno poder encontrarnos en este espacio. Pero siento que he cambiado. De verdad.

Miro hacia atrás y recuerdo aquellas listas interminables que mis hijos hacían cuando aún creían en Santa. Por suerte, esa etapa ya pasó. Ahora saben que Santa… somos su papá y yo y no se han traumado por descubrirlo; al contrario, creo que eso también nos ha permitido hablar de los regalos de otra manera. En aquel entonces, no era que pedían un juguete. No. Era toda una lista y larga y claro, cómo no iban a hacerlo, si crecían dentro de una sociedad que empuja constantemente al deseo. Escuchaban a sus amigos, veían anuncios en la televisión, pasaban frente a vitrinas, recibían catálogos. Y todo se iba sumando a ese papel como si fuera urgente tenerlo. Cuando eran bebés, todo era más simple. No pedían. No sabían que podían pedir. Pero apenas comenzaron a crecer y a interactuar con el mundo, las cosas se volvieron más complejas. Y me di cuenta de algo: el exceso les robaba la atención . Había tanto que el entusiasmo se diluía. Nada parecía generar una emoción duradera. Lo querían, lo recibían, y poco después ya no lo miraban. Era como si los regalos se volvieran humo. Hoy, en cambio, ya no hacen listas largas. A veces, en medio de una conversación cualquiera, mencionan dos o tres cosas que les gustaría recibir. Ya no hay tanto dramatismo. No hay urgencia. Y me alegra. Porque ahora sé que lo que desean no viene dictado por la presión o la moda. No lo piden todo. A veces ni lo necesitan, simplemente lo quieren. Y está bien querer. Porque si solo nos permitimos lo que necesitamos, corremos el riesgo de empobrecernos emocionalmente. No digo que haya que llenar la vida de cosas, pero... también hay belleza en el deseo. En anhelar. En soñar. En permitirnos imaginar algo que aún no tenemos. Y en mi casa, en mi vida, esa parte también tiene espacio. La verdad, con los años he ido aprendiendo a hacer espacio para replantearme todo. La vida misma, en su complejidad, me ha empujado a mirar hacia adentro, a cuestionar mis hábitos, mis prioridades, mis elecciones.

Así que… ¿cómo no voy a replantearme también lo que hago en Navidad? Cómo gasto mi dinero.

Cómo me siento yo.

Cómo se sienten los que tengo cerca.

Qué significa para mí regalar.

Qué significa para ellos recibir. Porque si bien los regalos son un gesto de cariño, también pueden ser una oportunidad para mirar más allá del envoltorio, para preguntarnos qué estamos dando realmente. Y por qué. No se trata de dejar de regalar.

Se trata de regalar desde otro lugar. Desde la atención.

Desde el vínculo.

Desde el deseo de conectar más que de impresionar. Tal vez lo que más necesita esa persona no lo podamos envolver. Tal vez no está en una caja, ni en una tarjeta. Pero si nos detenemos un momento, si respiramos entre todo este ruido festivo, quizá logremos verlo. Quizá logremos regalar algo que sí permanezca. Y si no es perfecto, que al menos sea real.

Que nazca del corazón y no solo del calendario. Feliz Navidad Humano Un fuerte abrazo Elisa

Hola humano que estás criando a otro humano. Hoy es martes de blog. Hoy es martes de hacer una pausa y reflexionar. Me gustaría que el texto que te comparto cada semana te regale, aunque sea, unos minutos de calma. Voy a ser sincera contigo: si no aplicas las estrategias que aquí te comparto, si no estás de acuerdo con todo lo que lees, pero aun así te permites sentarte unos minutos en silencio a leer, entonces puedo decir que valió la pena. Porque esas pausas son profundamente importantes, no solo para ti, sino para toda la familia. Y de eso precisamente quiero hablarte hoy. La crianza no es solo cuidar, proteger y corregir a nuestros hijos. Criar es liderar. Porque si hay algo que realmente deseamos madres y padres es influir en nuestros hijos. Y si tú no influyes, alguien más lo hará. Quiero que pienses en esto con calma. ¿Sabes cuántas veces al día damos instrucciones o corregimos a nuestros hijos? ¿Te has detenido alguna vez a contarlas? Existe un estudio que señala que madres y padres damos aproximadamente diecisiete instrucciones o correcciones cada treinta minutos. Haz la cuenta. ¿Te imaginas cuántas órdenes damos en un solo día? Muchísimas. Y ahora quiero que vayamos un poco más profundo. ¿Qué hay detrás de cada una de esas instrucciones? ¿Cuál es el deseo genuino que las sostiene? Tal vez no lo habías pensado, pero el deseo es influenciar. Orden tras orden con un solo objetivo: educar, influir. Pero aquí viene algo importante. Para influenciar a una persona hay que liderar. Y para liderar es imprescindible hacer pausas. Pausas para escucharnos a nosotros mismos y pausas para escuchar a nuestros hijos. En este proceso hay una influencia invisible, una que no siempre vemos, pero que está presente todo el tiempo. Es cómo vivimos, cómo nos regulamos, cómo reaccionamos, cómo amamos y cómo reparamos. La paciencia se pierde con facilidad cuando estamos criando hijos. Nos sobrepasamos, explotamos, decimos cosas que duelen y herimos. Cuando eso ocurre no es porque seamos malos padres o malas madres, sino porque hay un desbalance en nuestra vida. Es ahí cuando toca hacer una pausa y después de la pausa, toca reparar. Nos toca a nosotros como adultos, porque cuando reparamos, lideramos, influenciamos y enseñamos. ¿Cómo podemos reparar? Cuando después de un conflicto haces una pausa y le prestas atención a cómo te sientes, empieza a aparecer la respuesta y con ella la manera correcta de reparar. Por ejemplo, decir: no me sentía bien, estoy agotada y me frustro cuando siento que no me escuchas. Por eso grité. No me gusta hacerlo. No me siento bien cuando lo hago. Disculpa. ¿No desearías eso de tus hijos cuando pierden la paciencia, cuando gritan, cuando hieren? Pero ¿cómo van a aprender a reparar si nadie se los ha enseñado? Nos dijeron que la autoridad no pide perdón, que la autoridad no se equivoca, que la autoridad no retrocede. Y yo te pregunto: ¿quién les va a enseñar a reparar? ¿La calle? ¿La escuela? ¿Los amigos? No. Eso se aprende en casa. Eso lo enseñas tú. El liderazgo se desarrolla. Son habilidades que se aprenden y te hablo desde mi experiencia. Yo no promuevo el liderazgo en la crianza porque sea la mamá perfecta. Lo hago porque tropecé mucho, porque sufrí mucho y porque deseaba que fuera diferente. Yo me preguntaba por qué, si amo tanto a mis hijos, esto me cuesta tanto. Por qué me frustro tanto mientras los educo. Por qué disfruto tan poco esta labor de ser mamá. Hoy no me da vergüenza decirlo. Disfrutaba muy poco porque estaba agotada, porque no hacía pausas y porque estaba desconectada de mí. Tuve que reinventarme y aprender nuevas estrategias. Una de ellas fue aprender a pausar y desarrollar habilidades de liderazgo. Comencé a ocuparme de mí tanto como me ocupo de ellos y a cambiar mis creencias sobre lo que realmente significa ser una buena mamá. Si la crianza fuera un cien por ciento, antes disfrutaba un veinte y hoy disfruto un ochenta. Invertí los números porque me sentía mal y decidí cambiar lo que tenía que ser cambiado. Eso también es liderazgo. Si algo te molesta, cámbialo. Ese es el regalo que quiero hacerte esta Navidad: una pausa. Pero una pausa consciente, que te ayude a entender la importancia de respirar, especialmente cuando aparece la culpa o la frustración. No esperes al blog del próximo martes. Regálate una pausa cada día que te devuelva a ti. Unos minutos a solas, unas páginas de un libro (poder ser mi libro: “Lideres en la Crianza”), una caminata por el barrio, con música suave o fuerte, la que te haga sentir mejor. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de Parents as Leaders, te invito a unirte. Recuerda que nadie nos entregó un manual para criar bien a nuestros hijos. Por eso te invito a que nos acompañes y así desarrollar habilidades de liderazgo. Créeme, se aprende. Un fuerte abrazo Elisa Sainz

Amo la Navidad, me gustan mucho las luces, el ambiente cálido, el olor a canela y el árbol decorado en un rincón de la casa lleno de recuerditos. Me gusta también que en esta época me encuentro con familiares y amigos que hace ya algún tiempo no veo, y todo porque es Navidad. A pesar de todas esas alegrías, hay algo que hace que diciembre sea emocionalmente peligroso: Las expectativas. Por todas partes el mundo nos dice cómo “debería” verse la Navidad. ¿Has visto todos los comerciales que están saliendo? Familias felices descorchando una botella de champán. Regalos costosos, lentejuelas, lazos y perfumes. Todos sonriendo, todos felices y el resto de los mortales, los reales, persiguiendo esa ilusión de: • La foto familiar perfecta frente al árbol • Los niños sonriendo y la familia con ropa coordinada para “la armonía” • Una casa sin desorden • Una mesa llena de comida recién hecha • Un ambiente de paz • Todos felices y agradecidos ¿La realidad? Déjame hablar desde mi propia experiencia. ¿La foto familiar perfecta? Existe, sí que existe, pero esa “foto familiar perfecta” al menos en mi caso es de una perfección problemática muy distinta a la de los comerciales. Mi hija no quiso usar ese vestido que habíamos planificado porque cuando se lo puso no le gustó. Tampoco quiso sonreír porque había peleado con el hermano y porque está creciendo, y ríe cuando ella quiere y no cuando se le pide. Siempre hay unos pelitos parados hacia alguna dirección extraña, y la cara se me ve más redondita en las fotos que en la vida real. Al final, por supuesto, terminamos tomando esa foto en la que yo siempre sonrío y miro de reojo a todos, vigilante de las sonrisas de otros y sintiéndome la única responsable de que nuestra foto sea lo más perfecta posible. ¿La cena perfecta? Para cuando nos sentamos, el puré de papas ya está frío y la salsa de la carne se secó. Mi hijo no se quiso sentar a nuestro lado porque su primo estaba de visita y querían estar juntos para jugar. ¿Las decoraciones perfectas? El gato se enredó en la guirnalda. La falda del arbolito no la encontré, no recuerdo en qué caja la guardé. Se han roto algunos de los adornos que más me gustaban, y ya mis hijos se enteraron de que el elfo travieso era dirigido por nosotros y, claro está, ya no creen en Papá Noel. ¿El ambiente de paz? Déjame decirte algo con honestidad: En mi casa, la Navidad es hermosa, pero no es pacífica. Es ruidosa, es desordenada, hay demasiadas galletas y chocolates y siempre alguien anda pidiendo baterías para luces y adornos que dejaron de funcionar. Entonces, ¿por qué nos hacemos esto? Porque en el fondo queremos magia. Queremos ese momento en que todos somos felices porque esa es la búsqueda eterna del ser humano, ser feliz. Queremos que la casa huela rico y la vida parezca una película. Pero la vida no es una película. La vida es una casa llena de humanos. Humanos con emociones, apetitos y opiniones diferentes. Cuando dejé de intentar controlar la Navidad, descubrí algo importante: No se trata de perfección, se trata de conexión, de presencia. A pesar de todo eso que te he contado, entre ese caos yo he encontrado la perfección. Ya no me molesto con mi hija si no quiere vestir del mismo color que el resto de la familia. No me disgusta comer el puré de papas frío ni que se rompan los adornos. Nada de eso me quita la paz porque aprendí con los años lo que realmente importa. No necesito una foto perfecta. Necesito conexión. No necesito una casa perfecta. Necesito risas. No necesito hijos perfectos. Necesito momentos de amor.

Diciembre es un mes hermoso en los Estados Unidos, la realidad es que diciembre es un mes hermoso en el mundo entero. Pero yo hablo del lugar donde vivo, de este rincón del mundo. Las luces, las fotos sonrientes, los postres deliciosos, el olor a pino, los regalos y las reuniones familiares. Es un mes que invita a la conexión y al Descanso, porque a muchos nos días libres en el trabajo y los niños salen de la escuela. Pero al mismo tiempo es el mes que más estrés financiero provoca en las familias. Y lo dicen los datos, no lo digo yo. Según el American Psychological Association (APA) , el 61% de los estadounidenses reporta que el dinero es su principal fuente de estrés durante las fiestas. Un estudio de Credit Karma encontró que casi la mitad de los padres dice sentirse presionado a gastar más de lo que puede por sus hijos. Y datos de Bankrate (2024) indican que el 54% de los consumidores teme endeudarse durante la temporada navideña. En otras palabras, la temporada que fue creada para celebrar, también se ha convertido en un terreno de ansiedad para muchas familias, especialmente las que sienten que no tienen “lo suficiente” para cumplir con las expectativas culturales. Vivimos dentro de un sistema que, especialmente en el mes de diciembre, está diseñado para que compremos de forma compulsiva, y muchas veces sin darnos cuenta. La avalancha de descuentos, ofertas relámpago, anuncios personalizados y mensajes como “solo por hoy” o “última oportunidad” activa en nuestro cerebro la sensación de urgencia y de escasez, haciéndonos creer que estamos ganando, que si no compramos ahora estaremos perdiendo algo valioso. Sin embargo, la realidad es otra: la mayoría de esas ofertas no representan un ahorro real, sino una estrategia cuidadosamente construida para llevarnos a gastar más, incluso cuando no lo necesitamos o cuando ese gasto no encaja en nuestro presupuesto familiar. El sistema sabe cómo funcionan nuestras emociones, sabe que en diciembre queremos complacer a nuestros hijos, a nuestras familias, a nosotros mismos, y utiliza ese deseo legítimo para dirigirnos al consumo. Por eso, muchas personas salen de esta temporada con bolsas llenas, pero con el corazón inquieto, la cuenta bancaria en números rojos y una sensación silenciosa de haber caído en un juego que no eligieron. Cuando el gasto se convierte en estrés El problema no es comprar regalos, ni celebrar. Tampoco es querer dar lo mejor a la gente que amamos. El problema aparece cuando el corazón quiere más de lo que el bolsillo puede y entonces la alegría se convierte en presión, la ilusión se convierte en deuda y la celebración se convierte en preocupación. Muchas familias en Estados Unidos gastan en diciembre lo que realmente no tienen y aunque la intención es hermosa —dar, compartir, crear recuerdos—el costo emocional puede ser demasiado alto. Se sienten culpables, se comparan con otros. Se fuerzan a cumplir expectativas que ni siquiera eligieron y al final de mes cuando llega el estado de cuenta aparece la tristeza, la vergüenza o la sensación de fallo. Lo que realmente sostiene esta temporada La verdad es sencilla y a veces necesitamos que alguien nos la recuerde, ese alguien hoy seré yo. No necesitas gastar para amar No necesitas comprar para conectar No necesitas demostrar nada a través de un regalo Los niños no necesitan diez juguetes, necesitan diez abrazos y un diciembre sin padres agotados ni ansiosos. Nuestros hijos no recordarán el precio de lo que recibieron, pero recordarán cómo se sentía el ambiente en casa, si había risas o tensión, si había amor o preocupación, si mamá estaba en paz o estaba abrumada. Un diciembre consciente Un diciembre consciente significa detenernos un momento antes de dejarnos arrastrar por el ruido de las ofertas y volver a preguntarnos qué es realmente importante para nuestra familia. Es elegir la calma sobre la prisa, la conexión sobre el consumo, la presencia sobre los paquetes envueltos. Un diciembre consciente no es un mes sin regalos, es un mes sin culpas, sin deudas innecesarias y sin la presión de aparentar. Es recordar que lo que nuestros hijos verdaderamente necesitan no tiene precio, y que lo más valioso que podemos ofrecerles es un hogar donde se respire tranquilidad, amor y coherencia. Cuando decidimos vivir la temporada desde la intención y no desde la obligación, nos regalamos un diciembre que no pesa, que no agota, que no exige, un diciembre que se siente ligero y lleno de sentido. Porque al final, el verdadero espíritu de estas fiestas no se compra, se vive.